Коса двуручная для травы. Обзоры инструментов. Отзывы реальных владельцев. Электролобзики, шуруповерты, дрели и т.д

Артинская коса

Цитата:Артинский механический завод выпускает уникальные косы, известные по всему миру, которые и по нынешний день пользуются большим спросом.

Коса - сельскохозяйственное орудие - изогнутый нож на длинной рукоятке для срезания травы, злаков.

Цитата:

Коси коса пока роса

Коса литовка

Главное отличие литовки от горбуши - длинная рукоять, позволявшая косцу делать значительный размах и срезать траву широкой полосой. Ими косили траву, некоторые зерновые культуры. Нож литовки был слегка изогнутым. Примерно на середине рукоятки имелось приспособление - палец или круглая рукоять для упора правой руки (левая рука косца держала верхний конец рукояти). Подобные косы, сначала кузнечной, а потом фабричной работы были широко распространены по всей России.

Косы делались из стали либо литой, либо тигельной . В первом случае для точения достаточно было точильного камня, а во втором требовалось предварительное отбивание косы особым молотком. Успех в работе зависел от качества косы. Очень твердые и слишком мягкие косы не годятся для работы, несмотря на правильную точку: твердые легко выкрашиваются и плохо натачиваются, а мягкие не держат точки, легко и быстро срабатываются.

В России в 19 веке применялись косы со специальными приспособлениями: крюком, грабками, полотном. Коса с крюком (грабками, пером) имела вид граблей с длинными зубьями (2-5 зубьев) на колодке, крепившейся вместе с косой к основанию рукояти. При косьбе зерновых срезанные колосья собирались ровными пучками в углублении между крюком и рукоятью и в таком же порядке сбрасывались косцом на землю. Благодаря крюку они не осыпались и ложились правильными рядами на землю, увязка колосьев в снопы была такой же удобной, как и при жатве серпом, вместе с тем процесс уборки ускорялся почти в три раза .

На Севере России для уборки хлебов употребляли косы с полотном. Образцы таких кос, в количестве 6 штук, представлены в коллекции музея «Кижи». Полотном (тканью) обтягивался округло изогнутый прут, прикреплявшийся к основанию косовища. В некоторых случаях тканью закрывались зубья грабок, укреплявшихся там же. Связано это было, очевидно, с тем, что в северных районах России зерновые были более низкорослые и мелкие, в связи с чем могли падать сквозь отверстия между зубьями грабок.

В коллекции музея «Кижи» представлены 11 кос-литовок из Медвежьегорского, Олонецкого и Калевальского районов. Они датируются концом 19 - серединой 20 века. Небольшое количество предметов, очевидно, объясняется тем, что в районах Карелии до начала 20 века, в основном, пользовались косами-горбушами, а появившиеся в это время косы-стойки широко применялись в крестьянских хозяйствах и в последующие десятилетия, вплоть до сегодняшнего дня. В фондах музея хранятся только лезвия от кос, и только два предмета имеют рукоять. Одна коса имеет на лезвии заводское клеймо.

Выбор косы

Существует несколько разновидностей косы, малая №5 для обкашивания травы на садовых участках, между деревьями, кустами и грядками.

№6, №7 подойдет для заготовки сена на открытых лугах для женских рук и пожилых людей, мужчинам вручают косу побольше №8, №9, все зависит от физической силы косца.

Точение косы и отбивка косы

Точение косы и отбивка косы

Новую косу важно правильно наточить, для этого используется низко оборотное точило, постоянно смачивая лезвие водой, чтобы не отжечь металл. Лезвие косы затачивается по всей длине наружной стороны, шириной не менее 15-20мм.

После заточки, косу нужно отбить, это уменьшит толщину лезвия, коса будет дольше оставаться острой. Отбитая коса будет значительно легче будет резать траву, чем не отбитая.

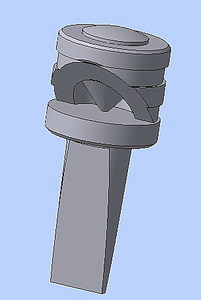

Будет лучше всего приобрести отбойник с этого рисунка, он позволяет получать ровную и тонкую отбивку косы.Забивается он в любую чурку, в паз вставляется коса и молотком с фанатизмом нужно долбить по бойку до получения ровной полоски шириной 5мм по всей длине лезвия, отбивать нужно участками по 50 мм. от конца к середине каждого участка, это позволит избежать волновой отбивки, отбитой косы хватит на весь сезон работы.

Для травы - инструмент, которым пользовались еще наши предки. Да и сейчас многие дачники предпочитают не тратиться на довольно дорогие газонокосилки и триммеры. Тем более, что ручная коса гораздо удобнее в том случае, когда необходимо удалить высокую траву, к примеру, под деревьями, либо на других узких и неровных участках.

Существует всего два вида этого инструмента: коса для травы ручная "литовка" икоса "горбуша".Первая имеет несколько больший размер и ручку, а потому удобнее в применении. Не стоит приобретать для участка слишком большую косу. Вполне достаточно будет и инструмента среднего размера. В магазинах довольно часто ножи-полотна и черенки для кос продаются по отдельности. Поэтому некоторые дачники могут задаться вопросом о том, как правильно собрать этот инструмент.

Иногда для соединения ножа и черенка используют клин и кольцо. Последнее надевается на черенок, затем в него вставляется сам нож и закрепляется путем вбивания клина. Однако такое соединение очень надежным назвать нельзя, поскольку в процессе работы кольцо часто соскакивает. После этого и его, и клин зачастую приходится искать в траве и собирать инструмент заново. Поэтому гораздо надежнее использовать для соединения деталей обычный болт с гайкой и вогнутую шайбу.

Ручная коса для травы будет гораздо более удобной в том случае, если к черенку присоединить ручку. Для этого нужно взять два березовых стержня длиной примерно в 15-18 см, диаметром в 2,5-3 см и обработать их крупной шкуркой. Затем на одном их конце делают специальные углубления для того, чтобы они в будущем достаточно плотно облегали черенок. После этого берут тонкую стальную полоску и прикрепляют к ней стержни с обеих сторон. Далее все просто - получившимся цельным элементом огибают черенок и связывают стержни бечевкой или проволокой таким образом, чтобы ручка держалась на нем как можно плотнее.

Ручная коса для травы будет гораздо более удобной в том случае, если к черенку присоединить ручку. Для этого нужно взять два березовых стержня длиной примерно в 15-18 см, диаметром в 2,5-3 см и обработать их крупной шкуркой. Затем на одном их конце делают специальные углубления для того, чтобы они в будущем достаточно плотно облегали черенок. После этого берут тонкую стальную полоску и прикрепляют к ней стержни с обеих сторон. Далее все просто - получившимся цельным элементом огибают черенок и связывают стержни бечевкой или проволокой таким образом, чтобы ручка держалась на нем как можно плотнее.

Казалось бы, инструмент достаточно простой - ручная коса для скашивания травы. Однако воспользоваться ей с первого раза может и не получиться. Для того чтобы все сделать правильно, необходимо, взяв косу в руки, поставить ноги так, чтобы расстояние между ступнями составляло примерно 40 см. Коса двигается по дуге предполагаемой окружности. За один раз не стоит захватывать более 15 см травы. Проходят скашиваемое поле рядками таким образом, чтобы упавшая трава оставалась слева. Упор делают на "пятку" косы, кончик же режущего полотнища должен смотреть слегка вверх. Нож стараются держать как можно ближе к земле.

Ручная коса для травы - инструмент достаточно удобный и надежный. Для ее применения нет необходимости в наличии на участке электричества или в покупке дорогостоящего бензина. Все, что нужно - это время от времени ее отбивать. Сложность здесь только в длительности процесса. Заточить полотнище подобным образом достаточно просто, однако без опыта пытаться это сделать не стоит. Можно просто повредить нож. Лучше доверить дело специалисту.

Ручная коса для травы требует также периодической заточки в процессе косьбы. Поэтому в поле нужно брать с собой точильный брусок. Как только вы почувствуете, что трава "берется" хуже, проведите им несколько раз по лезвию. Соблюдайте при этом осторожность - об острую косу достаточно просто поранить пальцы.

Говорят, что те ручные косы, которые массово продают на рынках, в большинстве своем штампуются на мощных ковочных прессах, а ее лезвие (жало) затачивают на высокоскоростном точильном круге.

Собственно косу – стальную ее часть – называют полотном. Ниже речь будет идти именно о полотне, хотя удобнее называть его просто косой. В отличие от обычных кос более острые и «деликатные» косы, которые называют «австрийскими» или «европейскими», до нужной толщины доводят ковкой, точно также как это делали в пятнадцатом веке в гильдиях кузнецов в горных долинах Австрии.

Приход «водяных» кузнечных молотов, а затем - пневматических сделало косы значительно более дешевыми, чем раньше. Однако до сих пор австрийская коса ручной ковки стоит намного дороже штампованной или ковано-штампованной.

Австрийская коса: как ее делают

Вот что пишет об изготовлении австрийских кос зарубежный классик по вопросу изготовления ручных кос D. Tresemer в объемном трактате The Scythe Book.

Технология изготовления австрийской косы в своем максимальном варианте включает двадцать шесть технологических этапов, которые показаны на рисунке.

Рисунок — Двадцать шесть этапов производства кованой австрийской косы

Можно подумать, что между 14-тым и 20-тым шагом ничего существенного не происходит. На самом деле в это время происходит наиболее важное термическое упрочнение стали и доводка косы до конечной формы. Коса нагревается в печи, охлаждается в теплом масле, обдувается песком и обрабатывается молотком по диагонали, чтобы придать косе оптимальную кривизну и толщину от по всей ее длине и ширине.

Изготовление австрийской кованой косы начинается с отдельных кусков стали. Горячей и холодной обработкой добиваются вытянутой структуры зерен и деформационного упрочнения стали. Рассказывают, что из всех заготовок кос, которые начинают этот процесс из 26 шагов, менее половины проходят его полностью. Остальные проходят отбраковку по тем или иным причинам. Опускание любого из этих шагов делает косу дешевле, но только за счет потери части свойств самых лучших кос.

Заметим, что тоже ковали косы по непростой технологии — за 14 этапов.

Полотно косы

Хорошее полотно косы должно быть легким и иметь термическое упрочнение, которое дает ему способность чисто резать, а не рвать бумажную салфетку. В то же время кромка косы должна быть достаточно мягкой, что получать только вмятине при случайном ударе о камень иди пенек. И чтобы эту вмятину потом можно было устранить при отбивке косы на специальной наковальне – бабке – небольшим специальным молотком.

Проблема состоит в том, чтобы такую сталь, которая бы давала этот удивительный баланс между «твердым» и «мягким». Известно, что в Англии одно время косы делали с режущей кромкой из кованого железа, которая находилась между двумя кусками мягкой стали, которые обеспечивали косе общую форму. Говорят, что в Англии до сих пор изготавливают косы, у которых режущая стальная кромка прикрепляется на заклепках к более прочной задней части из «мягкой» стали. Аналогичный подход при изготовлении издавна применяли кузнецы в России.

Когда для косы применяют сталь с большим содержанием углерода, то ее режущая кромка становится слишком твердой. При ударе такой косой об камни и пеньки на ней образуются не вмятины, а микротрещины, которые со временем приведут к ее излому.

Форма косы

Форма «штампованных» кос и настоящих австрийских кованых кос также сильно различается. Штампованная коса естественно плоская. Кованая коса изогнута во всех направлениях для оптимизации ее формы для резания травы.

Размеры ручных кос

Когда ручная коса была основным инструментом для многих сельскохозяйственных работ, то их полотна делали различными по длине: от очень коротких для аккуратной работы вокруг винограда и деревьев до очень длинных – до 1,2 м – для косьбы больших плоских лужаек. Самыми популярными во всем мире для всех видов работ являются косы длиной 70 см (№7 по старому советскому стандарту). Косы для резки поросли деревьев и кустарника делают короче – 40 см и меньше – и часто более толстыми, чтобы выдерживать удары о молодую поросль.

Хорошая коса №7 подходит для всех видов травы, сорняков, шиповника и однолетней поросли деревьев.

Когда полотно подготовлено, нужно подобрать к нему ручку (косовище). Автор многочисленных публикаций о косах Н.Родионов советует использовать для этой цели ёлку. Вот что он пишет: «Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели».

Я ни в коем случае не собираюсь оспаривать это утверждение, но, следуя советам опытных косарей, досконально знающих своё дело, использую для косовища исключительно осину. Ибо у ели, во-первых, тяжёлая древесина, во-вторых, ель всегда сильно сучковата, а сучки – слабое место любой древесины. Осина же легка и достаточно прочна.

Довелось мне видеть и косы с косовищем из металла. Например, у самодельной косы косовище было из алюминиевой трубы. В 80-е годы можно было встретить в магазине небольшую косу, тоже оснащенную алюминиевым косовищем.

Но так как мы ведём речь о косовище из дерева, то о нем и продолжим разговор… Выбранное косовище длиной 170-200 сантиметров надо высушить. Иначе влажная древесина при эксплуатации усохнет, полотно начнёт болтаться на косовище, и косьба превратится в сплошные мучения.

Для закрепления косы на конце косовища ножом или топором делается скос под углом 20-30 градусов, длиной 7-10 сантиметров. В центре скоса, перпендикулярно лезвию, выдалбливается углубление (см. рисунок 5). Оно должно быть таким, чтобы в нём свободно помещалось цевьё (выступ на пятке косы). Свободный конец косовища заостряем. Это удобно тем, что при затачивании лезвия косовище острым концом упирается в землю и не скользит.

Закреплять косу на ручке можно различными способами: по старинке – с использованием металлических разрезных и неразрезных хомутов со стягивающим винтом (см. рисунок 6, поз. 1 и 2). А также можно воспользоваться более современными способами, например, приварить косу к отрезку трубы или закрепить косу на косовище с помощью болта с гайкой (см. рисунок 6, поз. 3 и 4).

И всё же пока самый распространённый, простой и надёжный способ крепления – с помощью металлического кольца и деревянного клина (см. рисунок 7, поз. 5). Для кольца годится любая металлическая труба подходящего диаметра. Ширина кольца 30-40 миллиметров, толщина – как можно меньше. Вместо одного кольца можно использовать два более узких.

Теперь примемся за клин. Его единственная, но крайне важная функция – удерживать в кольце прижатую к скосу ручки пятку. И здесь безусловное предпочтение следует отдать клину из ствола или ветки яблони. За неимением таковых допустимо использование берёзы или рябины.

К клину предъявляется несколько требований. Прежде всего, он должен занимать всё пространство в кольце, без просветов, чтобы исключить сдвиг во время косьбы, как цевья, так и самого клина. Когда клин вколочен в кольцо, его верхний конец должен быть на одном уровне с обухом косы. То есть заподлицо. А нижний конец настолько выступать из кольца, чтобы при необходимости его легко можно было выбить (см. рисунок 7).

Для полной готовности косы к работе осталось приделать рукоятку. Её располагают на косовище по росту косаря. Это делается так… Коса ставится заострённым концом на землю, и на уровне пупка косаря делается отметина. Это и есть место установки рукоятки для конкретного человека. Рукоятка обычно располагается под углом 45 градусов к плоскости, проходящей через полотно и косовище. Перед тем, как ставить рукоятку на косовище, желательно дня 3-4 подержать её в воде. Это увеличивает шанс, что она не растрескается при установке.

Рукоятка чаще всего делается из достаточно эластичной древесины (черёмухи, лозы и других пород деревьев). На черенке длиной 35-40 сантиметров и толщиной 2,5-3 сантиметра, выбирается выемка приблизительно на треть толщины. А иногда и наполовину. Её длина примерно 8 сантиметров.

Затем в выемке делают желобок (см. рисунок 7, поз.3), который предотвращает растрескивание заготовки при сгибании её вокруг косовища. На концах рукоятки-заготовки вырезаются канавки под шнур или проволоку (см. рисунок 8, поз. 4).

На то место, где рукоятка будет облегать косовище, подкладываем зернистой поверхностью наружу сложенную вдвое крупнозернистую полоску наждачной бумаги или тонкую резиновую прокладку.

Затем берём рукоятку за концы, загибаем вокруг косовища и стягиваем крепким шнуром или мягкой проволокой. Желательно медной, поскольку алюминиевая проволока пачкает руки. Концы проволоки тщательно прячем, чтобы они во время косьбы случайно не поранили руку. Сломавшуюся снаружи часть древесины рукоятки состругиваем ножом.

Рукоятку вполне можно изготовить из алюминиевой трубки подходящего диаметра. Технология та же, что и из дерева. Только сплющивать трубку следует очень осмотрительно. Делать это надо постепенно, то и дело примеряя её на косовище. Если сразу сплющить много, то может оказаться, что облегая косовище, концы трубки сомкнутся и некуда будет вставить пальцы.

Помните, что просвет между концами рукоятки должен быть не меньше 4-5 сантиметров. На концах просверливаются отверстия для стягивания их. Для того чтобы рукоятка не сдвигалась с места, можно вырезать на косовище, точно под неё, неглубокую канавку. Или с тыльной стороны рукоятки просверлить крошечное отверстие и забить в него гвоздик.

Иногда самодельщики мастерят и закрепляют рукоятку по-своему (см. рисунок 9). Получается надёжно и практично. Именно с такой рукояткой изображена коса на картине И.Глазунова: «Косарь». Для этой цели годится деревянная ручка от напильника или любая прямая палочка соответствующего диаметра – такая, чтобы было удобно держать её в руке. В палочке и косовище сверлятся сквозные отверстия диаметром не больше трёх миллиметров. Отверстие можно прожечь раскалённым стальным прутком.

Косовище и рукоятка соединяются так, чтобы отверстия совпадали. В них, безразлично с какой стороны, вставляется длинный болт. Так, чтобы часть резьбы выступала наружу. На неё навинчиваем гайку и стягиваем обе части. Под головку болта и под гайку обязательно ставим плоские шайбы. Иначе головка болта и гайка при стягивании глубоко врежутся в древесину, и их трудно будет удерживать и отворачивать гаечным ключом.

Существенным недостатком рукоятки с болтом является то, что она предназначается под рост определённого человека, и её уже не передвинешь по косовищу вверх или вниз. Впрочем, достаточно сделать ещё одно-два отверстия в косовище на разной высоте и, тем самым устранить этот недостаток. Однако любые дырки в косовище в какой-то степени всё-таки ослабляют его прочность. Что крайне нежелательно.

Александр Носов,

Фото и рисунки автора

Иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.

Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на .

Эта отметка установлена 4 марта 2016 года

.

Ручная коса

11 (22) мая 1721 года Пётр I издал указ «Об отправлении в разные хлебородные места крестьян для обучения местных обывателей снимать хлеб с поля косами» . Преимущества косы описывались в указе следующим образом: «Понеже в здешних краях в Курляндии , в Лифляндии и в Пруссах у мужиков обычай есть, что вместо серпов хлеб снимают малыми косами с граблями , что перед нашими серпами гораздо споро и выгоднее, что средний работник за десять человек сработает».

Впрочем, коса ещё долго не могла полностью заменить серп. Дело в том, что хлеб иногда полегает - стебли стелятся почти горизонтально по земле; в этом случае срезать их косой невозможно. Полегание вызывается недостатком солнечного света, вследствие чего клеточные стенки стебля плохо развиваются, остаются слабыми и не выдерживают веса своих колосьев.

Особенности использования

Существуют два типа косы - коса-горбуша и коса-стойка (литовка), последняя получила наибольшее распространение. Основные различие в них - это размер (литовка больше), наличие ручки (лучка) у литовки и положение тела косаря при косьбе (горбушей косят сгибаясь при каждом взмахе, а литовкой с прямой спиной).

Коса - это инструмент индивидуальный и требует настройки именно под её владельца-косаря. При правильной настройке и соответствующих навыках косьба в течение продолжительного времени не вызывает заметной усталости, хотя при этом задействовано большое количество мышц. Коса как бы сама косит траву, издавая при этом чистый, звонкий звук. Рукоятка (лучок) изготавливается из черёмухи или ивы. Косовище (черенок косы) изготавливается из ели (реже берёзы или сосны).

Лезвие косы сначала отбивают (то есть подвергают наклёпу), а только потом подтачивают. Крутое затачивание (в особенности на точильных станках) без отбивки является неправильным методом и приводит к быстрому стачиванию косы. Отбивку осуществляют косным молотком на специальной подставке (бабке ) которую вбивают острой частью в чурку (пенёк), либо на косоотбойник е (для тех, кто не владеет методикой отбивки на бабке), который также вбивается в чурку. Отбивать начинают от пятки к концу, равномерно проходя всю кромку полотна. Ни на один участок лезвия не ударяют дважды за один проход, обычно делают несколько проходов или больше. После отбивки и во время работы периодически лезвие правят правилом (железный прут) и подтачивают точильным бруском (оселок) с мелким зерном. Нормальная коса после отбивания выдерживает, в зависимости от прокашиваемой местности три-четыре или семь-восемь часов косьбы.

Косят традиционно с утра (при покосе на сено, когда косьба продолжительная - только с утра), когда нет дневного зноя, лучше всего до схода утренней росы. Главный фактор повышения эффективности косьбы при росе состоит в том, что трава (или иное скашиваемое растение) за счет росы утяжеляется и оказывает лезвию косы большее инерционное сопротивление. В результате этого трава срезается, а не пригибается к земле лезвием. Вода также выполняет роль смазки, уменьшающей и силу трения и, соответственно, усилия косаря . Кроме того, режущая способность лезвия сохраняется дольше при регулярном охлаждении росой. Существует даже такая