Что значит избушка на курьих ножках. Этимология - Что за курьи ножки у избушки

Лес как отдельный изолированный элемент еще ничего не доказывает. Но что этот лес не совсем обычен, видно по его обитателям, видно по избушке, которую вдруг видит перед собой герой. Идя "куда глаза глядят" и невзначай подняв взор, он видит необычайное зрелище, - избушку на курьих ножках. Эта избушка как будто бы давно знакома Ивану: "Нам в тебя лезти, хлеба-соли ести". Он нисколько не удивлен ею и знает, как себя держать.

Некоторые сказки сообщают, что избушка эта «крутится», т. е. вращается вокруг своей оси. "Стоит перед ней избушка на курьих ножках и беспрестанно повертывается" (Аф. 235). "Стоит и вертитце" (К. 7). Такое представление получилось от неправильного понимания слова «повертывается». Некоторые сказки уточняют: когда надо - повертывается. Повертывается она, однако, не сама собой. Герой должен заставить ее повернуться, а для этого нужно знать и произнести слово. Опять мы видим, что герой нисколько не удивлен. Он за словом в карман не лезет и знает что сказать. "По старому присловию, по мамкину сказанью: "Избушка, избушка, - молвил Иван, подув на нее, - стань к лесу задом, ко мне передом". И вот повернулась к Ивану избушка, глядит из окошка седая старушка" (Аф. 560). "Избушка, избушка, повернись к лесу глазами, а ко мне воротами: мне не век вековать, а одна ноць ноцевать. Пусти прохожего" (К. 7).

Что же здесь происходит? Почему нужно избушку повернуть? Почему нельзя войти просто? Часто перед Иваном гладкая стена - "без окон без дверей" - вход с противоположной стороны. "У этой избушки ни окон, ни дверей, - ничего нет" (17). Но отчего же не обойти избушки и не войти с той стороны? Очевидно, этого нельзя. Очевидно, избушка стоит на какой-то такой видимой или невидимой грани, через которую Иван никак не может перешагнуть. Попасть на эту грань можно только через, сквозь избушку, и избушку нужно повернуть, "чтобы мне зайти и выйти" (См. 1).

Здесь интересно будет привести одну деталь из американского мифа. Герой хочет пройти мимо дерева. Но оно качается и не пускает его. "Тогда он попытался обойти его. Это было невозможно. Ему нужно было пройти сквозь дерево". Герой пробует пройти под деревом, но оно опускается. Тогда герой с разбега пускается прямо на дерево, и оно разбивается, а сам герой в ту же минуту превращается в легкое перо, летающее по воздуху (Kroeber 1907, I, 1984). Мы увидим, что и наш герой из избушки не выходит, а вылетает или на коне, или на орле, или превратившись в орла. Избушка открытой стороной обращена к тридесятому царству, закрытой - к царству, доступному Ивану. Вот почему Иван не может обойти избушку, а поворачивает ее. Эта избушка - сторожевая застава. За черту он попадет не раньше, чем будет подвергнут допросу и испытанию, может ли он следовать дальше. Собственно, первое испытание уже выдержано. Иван знал заклинание и сумел подуть на избушку и повернуть ее. "Избушка поворотилась к ним передом, двери сами растворилися, окна открылися" (Аф. 14; Kroeber I, 84). "Избушка стала, двери открылись" (Аф. 114). Это пограничное положение избушки иногда подчеркивается: "За той степью - дремучий лес, а у самого лесу стоит избушка" (140). "Стоит избушка - а дальше никакого хода нету - одна тьма кромешная; ничего не видать" (272). Иногда она стоит на берегу моря, иногда - у канавы, через которую надо перепрыгнуть. Из дальнейшего развития сказки видно, что яга иногда поставлена стеречь границу стоящими над ней хозяевами, которые ее бранят за то, что она пропустила Ивана. "Как смела ты пропустить негодяя до моего царства?" (172) или: "Для чего ты приставлена?" (176). На вопрос Царь-Девицы "Не приезжал ли тут кто?", она отвечает: "Что ты, мы не пропускаем муху".

В этом примере уже сквозит, что даритель волшебного средства охраняет вход в царство смерти. По ранним материалам это видно яснее: "Когда он некоторое время пробродил, он вдали увидел дымок, и когда он подошел поближе, то увидел в прерии дом. Там жил пеликан. Тот спросил его: "Куда ты идешь?" Он ответил: "Я ищу свою умершую жену". - "Это трудная задача, внук мой, - сказал пеликан. - Только мертвые могут найти этот путь с легкостью. Живые только с большой опасностью могут достичь страны мертвых". Он дал ему волшебное средство, чтобы помочь ему в его предприятии и научил его, как пользоваться им" (Boas 1895, 4).

Здесь мы имеем и выспрашивание. Отметим, что даритель здесь имеет животный облик. Это наблюдение нам еще пригодится. К этой же категории относятся такие, например, случаи. В долганской сказке читаем: "В одном месте им (шаманам-гусям) пришлось пролететь через отверстие в небе. Около этого отверстия сидела старуха, подстерегала пролетающих гусей". Эта старуха оказывается хозяйкой вселенной. - "Пусть ни один шаман не пролетает в эту сторону. Хозяйке вселенной это неугодно" (Долганский фольклор).

Отмечаем еще, что во всех случаях герой - не мертвец, а живой или шаман, желающий проникнуть в царство мертвых.

Здесь, однако, нет вращающейся избы. В объяснение образа вращающейся избы можно напомнить, что в древней Скандинавии двери никогда не делались на север. Эта сторона считалась «несчастной» стороной. Наоборот, жилище смерти в Эдде (Настранд) имеет дверь с северной стороны. Этой необычностью расположения дверей и наша избушка выдает себя за вход в иное царство. Жилище смерти имеет вход со стороны смерти.

Некоторыми особенностями обладает избушка в женских сказках. Девушка, раньше, чем идти к яге, заходит к своей тетушке, и та предупреждает ее о том, что она увидит в избушке и как себя держать. Эта тетушка - явно привнесенный персонаж. Выше мы видели, что герой всегда сам знает, как себя держать и что делать в избушке. Внешне такое знание ничем не мотивировано, оно мотивировано, как мы увидим, внутренне.

Художественный инстинкт заставляет сказителя мотивировать это знание и ввести тетушку-советчицу. Эта тетушка говорит следующее: "Там тебя, племянушка, будет березка в глаза стегать - ты ее ленточкой перевяжи; там тебе ворота будут скрипеть и хлопать - ты подлей им под пяточки маслица; там тебя собаки будут рвать - ты им хлебца брось; там тебе кот будет глаза драть - ты ему ветчины дай" (Аф. 103 b).

Рассмотрим сперва действия девушки. Когда она подливает под ворота маслица, то мы здесь видим следы окропления. В другом тексте это яснее: "Дверь взбрызнула водой" (Худ. 59). Мы уже видели, что и герой дует на избушку. Если она дает животным, охраняющим вход в избушку, мяса, хлеба и масла, то самые продукты, которые здесь даются, указывают на позднее земледельческое происхождение этой детали. Умилостивительные жертвы животным, охраняющим вход в Аид (типа Цербера и др.), нами рассматриваются в другой главе. Наконец, если дерево обвязывается ленточкой, то и здесь легко усмотреть остаток широко распространенных культовых действий. И если девушка совершает свои действия при возвращении, а не при вступлении в избушку, то и здесь можно усмотреть признаки позднего обращения.

Чтобы найти объяснение всем этим явлениям, мы должны будем обратиться к мифам и обрядам народов, стадиально стоящих на более ранней ступени. Там мы не найдем ни окропления, ни хлеба, ни масла, ни ленточек на деревьях. Зато здесь мы видим нечто другое, объясняющее многое в образе избушки: избушка, стоящая на грани двух миров, в обряде имеет форму животного, в мифе часто совсем нет никакой избушки, а есть только животное, или же избушка имеет ярко выраженные зооморфные черты. Это объяснит нам и "курьи ножки" и многие другие детали.

В американских охотничьих мифах можно видеть, что для того, чтобы попасть в избушку, надо знать имена ее частей. Там же избушка сохранила более ясные следы зооморфности, а иногда вместо избушки фигурирует животное. Вот как описывается постройка дома в североамериканском сказании. Герой спускается на землю с солнца. Он - сын солнца. Он женится на земной женщине и строит дом. Передние и задние столбы в его доме - мужчины. В тексте приводятся их довольно замысловатые имена (говоритель, хвастун и др.). Два передних столба непосредственно держат на себе продольные балки, которые представляют змею, в то время как задние столбы покрыты поперечной балкой, которая представляет змею или волка. Дверь этого дома висит на петлях сверху, и кто выбегает недостаточно быстро, того она убивает. "Когда он окончил дом, он устроил большой праздник и все столбы и балки стали живыми. Змеи начали шевелить языками, а люди, стоящие в доме сзади (т. е. столбы), говорили ему, когда входил злой человек. Змеи его сейчас же убивали" (Boas 1895, 166).

Чем важен этот материал, что он вскрывает в истории сложения нашей избушки? Здесь важны две особенности: первое, что части дома представляют собой животных, второе - что части дома имеют свои имена.

Остановимся сперва на именах. Чтобы попасть в избушку, герой должен знать слово. Есть материалы, которые показывают, что он должен знать имя. Вспомним хотя бы сказку об Али-Бабе и 40 разбойниках, где также надо знать имя, чтобы двери отверзлись.

Эта магия слова оказывается более древней, чем магия жертвоприношения. Поэтому формула "стань к лесу задом", формула, отверзающая пришельцу двери, должна быть признана древнее, чем "дала коту маслица". Эта магия слов или имен с особой ясностью сохранилась в египетском заупокойном культе. "Магия была средством на пути умершего, которая отверзала ему двери потусторонних обителей и обеспечивала его загробное существование", - говорит Тураев (Тураев 1920, 56). В 127-й главе "Книги мертвых" говорится: "Мы не пропустим тебя, - говорят запоры этой двери, - пока ты не скажешь нам нашего имени". "Я не пропущу тебя мимо себя, - говорит левый устой двери, - пока ты не скажешь мне моего имени". То же говорит правый устой. Умерший называет имена каждой части двери, причем они иногда довольно замысловаты. "Я не пропущу тебя через себя, - говорит порог, - пока ты не скажешь мне мое имя". "Я не открою тебе, - говорит замок двери, - пока ты не скажешь мне моего имени". То же говорят петли, косяки и пол. И в конце: "Ты знаешь меня, проходи". Мы видим, с какой подробностью перечисляются все части двери, так, чтобы не пропустить ни одной. Очевидно, этому обряду, обряду именования, т. е. открывания дверей, приписывалось особое значение.

Известно, что наряду с этим в земледельческом Египте уже широко фигурирует и жертвоприношение и окропление.

Все эти материалы показывают, что избушка на более ранних стадиях охраняет вход в царство мертвых, и что герой или произносит магическое слово, открывающее ему вход в иное царство, или приносит жертвоприношения.

Вторая сторона дела - животная природа избушки. Чтобы понять ее, нужно несколько ближе присмотреться к обряду. Избушка, хатка или шалаш - такая же постоянная черта обряда, как и лес. Эта избушка находилась в глубине леса, в глухом и секретном месте. Иногда она специально выстраивалась для этой цели, нередко это делали сами неофиты. Кроме расположения в лесу, можно отметить еще несколько типичных черт ее: она часто имеет вид животного. Особенно часто имеют животный вид двери. Далее, она обнесена забором. На этих заборах иногда выставлены черепа. И, наконец, иногда упоминается тропинка, ведущая к этой избе. Вот несколько высказываний: "Здесь молодежь во время обряда посвящения отправляется в хатку (hut) в лесу, где, как полагают, они общаются с духами" (Loeb 256). "Место, на котором находится хижина, окружено высокой и частой изгородью, внутри которой разрешается бывать только определенным лицам" (Parkinson 72). "В культе Кват на острове Банка на уединенном месте делается своего рода загон (enclosure) посредством забора из тростника, два конца которого нависают и образуют вход. Это называется пастью акулы. На острове Серам говорят, что неофит поглощается пастью". Там вход называется "пастью крокодила, и о посвящаемых говорят, что животное их разорвало" (Loeb 257, 261). "В стороне, в лесу, на расстоянии 100 метров от места пляски находилось собственно "pal na bata". Это - единственное такое здание, которое я видел…со всех сторон оно было окружено густыми зарослями, и сквозь них вилась узкая тропинка, такая узкая, что пробраться можно было только согнувшись" (Parldnson 606). Строение, о котором здесь идет речь, стояло на резных столбах. Вопросом о черепах специально занимался Фробениус, и здесь нет необходимости выписывать его материалы. Приведенные здесь случаи представляют собой не только описание дома, но и показывают одну из функций его. Здесь герою предстоит быть проглоченным, съеденным. Мы здесь не будем входить в толкование этого обряда - оно будет дано в другом месте (см. ниже, гл. VII). Но и яга, как своим жилищем, так и словами, представляется людоедкой. "Возле этого дома был дремучий лес, и в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга; никого она к себе не подпускала, и ела людей, как цыплят" (Аф. 104). "Забор вокруг избы из человеческих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами; вместо верей у ворот - ноги человечьи, вместо запоров - руки, вместо замка - рот с острыми зубами" (104). Что дверь избушки кусается, т. е. представляет собой рот или пасть, мы уже видели выше. Таким образом, мы видим, что этот тип избушки соответствует той хате, в которой производились обрезание и посвящение. Эта хата-зверь постепенно теряет свой звериный вид. Наибольшей сопротивляемостью обладают двери: они дольше всего сохраняют вид пасти. "Дверь к комнате Кома-коа закрывалась и открывалась как пасть". Или, перед домом стоит орел: "Берегитесь! Всякий раз, когда орел раскроет свой клюв, быстро впрыгивайте по-одному!" Или: "Сперва придется тебе пройти мимо массы крыс, а потом мимо змей. Крысы захотят тебя разорвать, змеи будут грозить проглотить тебя. Если ты счастливо пройдешь мимо них, то дверь тебя укусит" (Boas 1895, 239, 253, 118). Это сильно напоминает нам увещевание тетушки в нашей сказке. Думается, что и птичьи ноги есть не что иное, как остаток зооморфных столбов, на которых некогда стояли подобного рода сооружения. Этим же объясняются животные, охраняющие вход в нее. Мы здесь имеем то же явление, которое наблюдается в процессе антропоморфизации бога-животных. То, что некогда играло роль самого бога, впоследствии становится его атрибутом (орел Зевса и т. д.). То же имеем и здесь: то, что некогда было самой хатой (животное), становится атрибутом хаты и дублирует ее, выносится к выходу.

В изложении данного мотива мы шли от нового (т. е. сказочного) материала к материалу переходного характера и закончили указанием на обряд. Заключение можно сделать в обратном порядке. Нельзя сказать, чтобы все здесь было уже ясно и окончательно и вполне выяснено. Но некоторые связи все же можно нащупать. Древнейшим субстратом можно признать устройство хаты животной формы при обряде инициации. В этом обряде посвящаемый как бы спускался в область смерти через эту хижину. Отсюда хижина имеет характер прохода в иное царство. В мифах уже теряется зооморфный характер хижины, но дверь, а в русской сказке столбы, сохраняют свой зооморфный вид. Данный обряд создан родовым строем и отражает охотничьи интересы и представления. С возникновением государства типа Египта никаких следов инициации уже нет. Есть дверь - вход в иное царство, и эту дверь нужно уметь заклинать умершему. На этой стадии появляются окропление и жертвоприношение, также сохраненные сказкой. Лес - первоначально непременное условие обряда - также впоследствии переносится в иной мир. Сказка является последним звеном этого развития.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Усть - Камыштинская средняя общеобразовательная школа»

Исследовательская работа:

«Почему избушка на курьих

ножках»

Выполнили:

учащиеся 3 класса

октябрь 2015г.

Руководитель:

Костякова Наталья Васильевна

Введение

Читая русские народные сказки, где встречается избушка на курьих ножках, нас навели на мысли: почему избушка на курьих ножках? И мы решили провести исследовательскую работу и создать свой проект.

Проблема исследования: найти ответ на вопрос: почему ножки у избушки курьи?

Цель: выявление смысла избушки Бабы-Яги в русских народных сказках

Задачи:

Как выглядит избушка Бабы-яги

Выяснить, почему избушка на курьих ножках

Определить причины появления избушки

Гипотеза исследования: доказать, что избушка на курьих ножках является важной составляющей обрядового действия.

Этапы работа над проектом

1этап. Подготовительный.

Обсуждение названия проекта.

Планирование.

Распределение заданий. Одна группа рисует, другая выполняет поделку избушки на курьих ножках.

2 этап. Исследование (осуществление деятельности, выполнение работы)

1.Поиск информации в интернете

2.Посещение сельской и школьной библиотек. Знакомство с сказками Александра Афанасьева

2.Просмотр сказок

3. Оформление работ.

3 этап. Заключительный. Представление результатов (презентация), з ащита работ.

Ход проекта:

1 этап. Подготовительный.

Распределились на группы. Каждая группа получила задания: кому сходить в библиотеки школьную и сельскую и принести сказки, в которой говорится о Бабе-Яге и избушке на курьих ножках. Другая группа готовит материал из интернета. Третья - поделку домика.

Познакомились с творчеством Александра Николаевича Афанасьева. (Афанасьев - русский собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славянских народов, историк и литературовед. Нашли сказки, вычитали, где есть избушка на курьих ножках. («Гуси-лебеди», «Баба-Яга», «Заколдованное королевство», «Баба-Яга и заморышка», «Василиса Прекрасная» и др. Прочитали сказки и выявили систему, что избушка стоит в лесу, а лес на краю света, дремучий, непроходимый (для всех, кроме главного героя) и практически безжизненный.

2.

Этап. Исследовательский.

Этап. Исследовательский.

Происхождение выражения: «Избушка на курьих ножках»…

Во многих русских народных сказках часто можно встретить образ Бабы Яги. Баба-Яга – один из самых любимых детьми сказочных персонажей. Так как она всегда разная, к ней испытываешь много разных эмоций – от страха до уважения. Поскольку Баба Яга выступает как представительница мира мертвых, имеет очень страшную и пугающую внешность, она летает в ступе, у нее есть черный кот, волосы ее косматые, а косы расплетены (у славян распущенные волосы олицетворяли связь с потусторонним миром), многие исследователи делают из этого выводы о том, что Бабу Ягу нужно непременно связывать с погребальными культами древних славян.

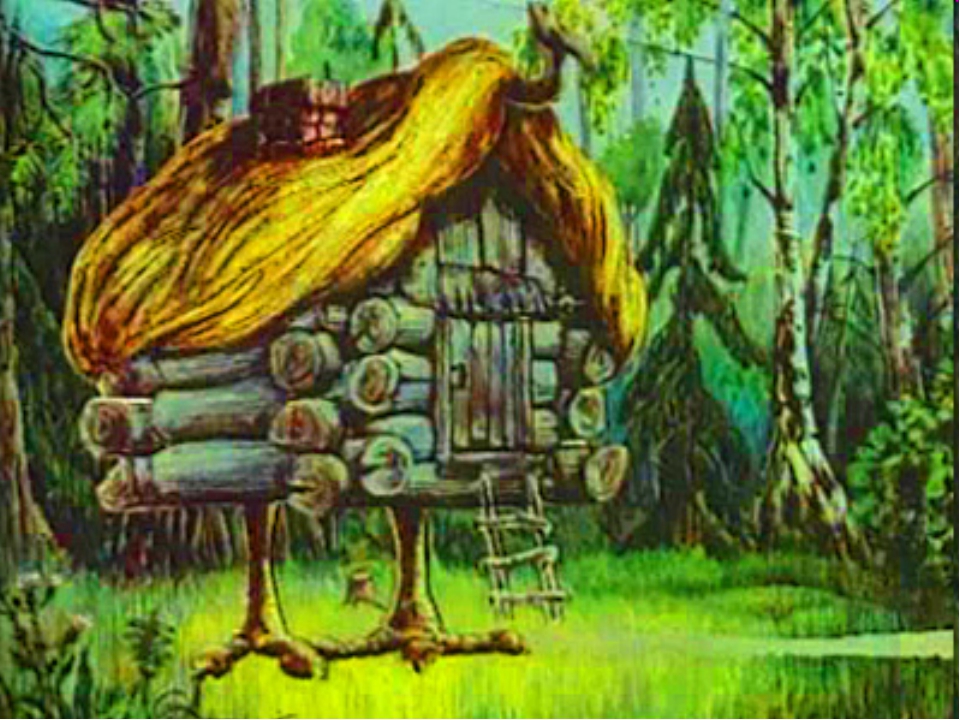

Мифическое место обитания Бабы Яги - избушка на курьих ножках, одно из самых загадочных, сказочных жилищ. По преданиям, стояла эта избушка на больших курных ножках. Подчинялась избушка только Бабе Яге, и доброму молодцу из русских сказок, который мог командовать ей на своё усмотрение: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу - задом». Какова же реальность, лежащая под толстым слоем вымысла? Был ли у избушки реальный прототип или курьи ножки – это не более чем мифологическое преувеличение? Некоторые исследователи славянской культуры (В.Я. Пропп и др.) придерживаются той точки зрения, что Баба Яга являет собой представительницу мира мертвых или проводника в иной мир, и, следовательно, связывают этот образ с погребальными ритуалами.

Избушка Бабы Яги «срисована» с реалий жизни древних славян. Раньше славяне не хоронили мертвых, как это делают сейчас, а кремировали т.е. сжигали труп в специально оборудованной печи. Строили для них избушки – домики , которые ставили на курные (т.е. окуриваемые) пеньки. В сказках они представлены как куриные ножки. Курьи это не куриные, а обкуренные дымом. И после кремации помещали прах в могильные домики. Люди верили, что душа с дымом костра поднимается в небо. Отсюда появилась Баба-Яга - нечисть, живущая в таком гробике. В сказке избушка не имеет ни окон, ни дверей и действительно, постройки для мертвых делали именно такими. Однако вход в избушку все-таки был – со стороны леса, который символизирует иномирье. Впоследствии этот образ, видимо, и был положен в основу избушки Бабы Яги, как персонажа, тесно связанного с Царством мёртвых.

В сказках у избушки ножки представлены как куриные ножки тоже не случайно. Курица - священное животное, непременный атрибут многих магических обрядов, символ плодородия.

Другая версия

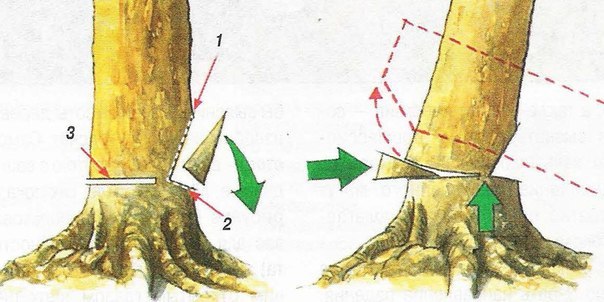

Раньше избушки строили так: срубали несколько (в зависимости от размера и количества произрастающих рядом) деревьев, связывали пеньки нижней обвязкой и строили сверху дом! Пни выпускали корни из земли. А на что они походили? на птичьи лапки!

Вывод

На грани двух миров, светлого и темного, посреди дремучего леса издревле векует в странной избушке, окруженной забором из человеческих костей, старая Баба- Яга. Осветив гипотезы происхождения столь необычного жилища, мы обнаружили возможность существования каждой из них в текстах русских народных сказок и доказали, что избушка на курьих ножках являла собой важный элемент обрядовых действий наших предков – древних славян.

![]()

Список использованной литературы:

Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. – М.,

Просвещение, 1999 г

2. Рыбаков Б. А. «Язычество древних славян»-м.: Русское слово, 1997

3. Википедия. Почему избушка на курьих ножках?

Во многих русских народных сказках часто можно встретить образ Бабы Яги – она живет на опушке леса в избушке на курьих ножкаж, избушка не имеет ни окон, ни дверей, но может поворачиваться на 180 градусов, когда Иван царевич говорит «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом». Баба Яга имеет очень страшную и пугающую внешность, она летает в ступе, у нее есть черный кот, волосы ее косматые, а косы расплетены (у славян распущенные волосы олицетворяли связь с потусторонним миром). В сказках Баба Яга представлена в трех ипостасях: в образе воительницы, в образе похитительницы и в образе дарительницы. Кроме того, она иногда примерят на себя роли советчицы, повелительницы силами природы и животного мира, охранительницы-покровительницы, которая следит за похождениями героя.

«Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирает, помелом след заметает» - так пишут об этом персонаже в сказках, но Баба Яга имеет костяную ногу совсем не случайно. Кости ассоциируются у нас со смертью и загробным миром, а если вы внимательно прочтете сказки с участием этого персонажа, то сможете найти информацию о том, что героиня это страж между мирами живых и мертвых, между Явью и Навью. Она связана как с жизнью, так и со смертью и она одновременно и живая, и мертвая. Кроме того, древние люди связывали кости с воскрешением и перерождением души. Таким образом, такая, во всех отношениях, необычная нога также указывает на связь Бабы Яги с вечностью.

Не менее интересным является и жилище героини. Современному человеку может показаться, что избушка на курьих ножках, без окон, без дверей, которая еще и поворачивается по требованию Ивана-царевича, это попытка придумать что-то необычное, чего никогда не было и нет в реальности. Но на самом деле все с точностью до наоборот – избушка Бабы Яги «срисована» с реалий жизни древних славян. Раньше славяне не хоронили мертвых, как это делают сейчас, а строили для них специальные избушки, которые ставили на курные (т.е. окуриваемые) подставки. Считалось, что таким образом умерший человек может попасть в мир мертвых, так как древние верили, что попасть в это место можно только через избушку. В сказке избушка не имеет ни окон, ни дверей и действительно, постройки для мертвых делали именно такими. Однако вход в избушку все-таки был – со стороны леса, который символизирует иномирье.

Существует еще одна версия по поводу избушки Бабы Яги. Так, писатель А. Иванов, который является историком по образованию, считает, что с жилищем героини связана традиция уральских угро-финнов создавать священные постройки сомъях. Их строили на тайной полянке, которая находится в лесной чаще и ставили домики на обрубленные пни, чтобы внутрь не забралась рысь, россомаха или другое животное. Внутри лежала деревянная кукла иттарма, которая являлась вместилищем души предка. На кукле были национальные одежды, в том числе шуба-яга. Вокруг такой полянки с домиком возводили частокол с вывешенными на него черепами животных (что-то похожее было и вокруг избы Бабы Яги).

Таким образом, Баба Яга и ее домик – это результат слияния культур и отражение реальной жизни древних славян. Многое из того, что было описано в сказке имеет реальные прототипы в прошлом.

«Избушка на курьих ноожках - в славянской мифологии место перехода из земного мира в потусторонний мир; поворачиваясь, избушка открывает свою дверь то в мир живых, то в мир мёртвых, поэтому герой не может ступить на землю потустороннего мира и вынужден идти по нитке разматывающегося клубка; охраняет избушку Баба-Яга.

Жилище персонажа русских сказок, Бабы-Яги «избушка о куриной ножке, об одном окошке, с крытым красным крыльцом» «на куриных лапках, на веретенных пятках»- стояла в лесу на двух огромных куриных ногах, которые поворачивали избушку по первому требованию доброго молодца («Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу - задом» «Избушка, избушка! Стань к лесу задом, ко мне передом», «Повернись туды дворцом, сюды крыльцом», «Воротись, избушка, к лесу глазами, ко мне, молодцу, воротами»)»..

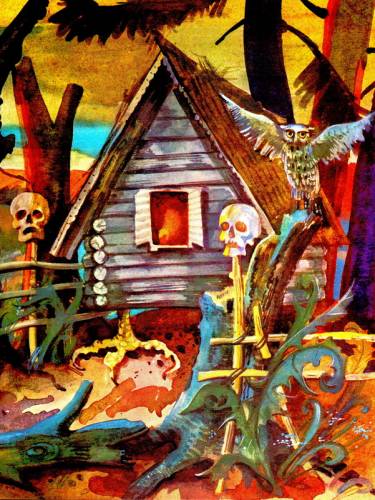

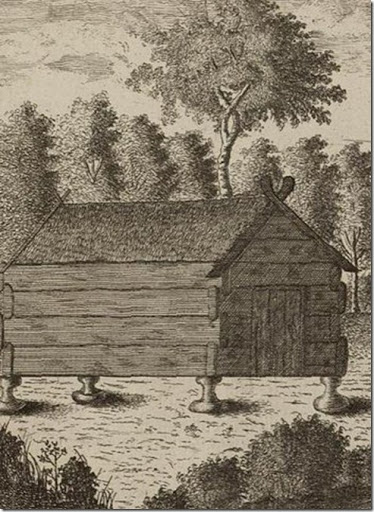

Рис. 1. Рерих. Изба смерти.

История образа

«Возникновение образа Избушки на курьих ножках исторически связывается с деревянными срубами, которые в древности на Руси ставились на пеньки с обрубленными корнями, чтоб предохранить дерево от гниения. В словаре В. И. Даля сказано, что «куръ» - это стропила на крестьянских избах. В болотистых местах избы строили именно на таких стропилах. В Москве одна из старинных деревянных церквей называлась «Никола на курьих ножках», поскольку из-за болотистости местности стояла на пеньках.

По смыслу сказочного повествования Избушка на курьих ножках преграждает герою путь к его волшебной цели и в то же время является единственным проходом в «иной мир». В ней герой получает у Бабы-яги необходимые советы, проходит испытания, что позволяет ему продолжить путь. Мифологический образ Избушки на курьих ножках - сторожевая башня в царство мёртвых (царство Смерти).»»..

Куриный след динозавров

Известно, что 65 млн. лет назад в меловой период развития Земли вымерли все динозавры.

Наиболее известные версии вымирания динозавров:

1. Внеземные (падение астероида, взрыв новой звезды и др.)

2. Земные абиотические (совокупность условий неорганической среды, влияющих на организмы, как-то климат, извержение вулканов и др.)

3. Земные биотические (совокупность влияний, оказываемых на организмы жизнедеятельностью других организмов)

4. Комбинированные (сочетание абиотических и биотические факторов)

5. Биосферная версия (появление цветковых растений, постепенное изменение климата из-за дрейфа материков)

Ни одна из перечисленных гипотез не может объяснить весь комплекс явлений, связанных с вымиранием динозавров и других видов растений и животных в конце мелового периода.

Главные проблемы перечисленных версий следующие:

«Гипотезы фокусируются именно на вымирании, которое, как считает часть исследователей, шло теми же темпами, что и в предшествующее время (но при этом перестали образовываться новые виды в составе вымерших групп).

Все импактные гипотезы (гипотезы ударного воздействия), в том числе астрономические, не соответствуют предполагаемой продолжительности его периода (многие группы животных начали вымирать задолго до конца мела). Переход тех же аммонитов к гетероморфным формам тоже свидетельствует о какой-то нестабильности. Очень может быть, что очень многие виды уже были подточены какими-то долговременными процессами и стояли на пути вымирания, а катастрофа просто ускорила процесс.

С другой стороны, следует иметь в виду, что продолжительность периода вымирания не может быть точно оценена из-за эффекта Синьора-Липпса, связанного с неполнотой палеонтологических данных (время захоронения последнего найденного ископаемого может не соответствать времени исчезновения таксона).

Часть гипотез имеют недостаточно фактических подтверждений. Так, не найдено никаких следов того, что инверсия магнитного поля Земли влияют на биосферу; нет убедительных доказательств того, что маастрихтская регрессия уровня Мирового океана могла вызвать массовое вымирание таких масштабов; нет доказательств резких скачков температуры океана именно в этот период; также не доказано, что катастрофический вулканизм, в результате которого образовались деканские траппы, был повсеместным, или что его интенсивность была достаточной для глобальных изменений климата и биосферы.

В вышеприведенном виде версия (биосферная – авт.) использует гипотетические представления о физиологии и поведении динозавров, не сопоставляет все изменения климата и течений, имевшие место в мезозое, к имевшим место в конце мелового периода, не объясняет одновременное вымирание динозавров на изолированных друг от друга материках»

Меловой период имеет название от белого мела, горной породы, широко распространённой в Европе в верхней половине этого периода. Как известно, мел служит для производства цемента и извести, соды, стекла, очистки сахара. Мел создаёт щелочную среду. Поэтому меловой период характеризуется выщелачиванием почвы и растений в данной среде. Кроме того массовые извержение вулканов мелового периода формировали потоки лавы с щелочными отложениями.

Не секрет, что на формирование животного и растительного мира оказывает такой замечательный химический элемент как йод (iodes – фиолетовый по гречески). Йод в небольших количествах содержится почти во всех природных телах планеты: воде, почвах минералах, растениях. Также йод находится в атмосфере. Эндокринная система человека и животных содержит щитовидную железу, которая вырабатывает и накапливает йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и энергии в организме. Для нормальной деятельности щитовидной железе нужен йод, причём определённое количество, ни больше не меньше. Нарушение этого баланса приводит к катастрофическим последствиям, например, рахитизм и дисбаланс всех внутренних органов.

Известный ленинградский учёный пятидесятых годов прошлого века В. О. Мохнач писал следующее о свойствах йода:

«Этот элемент входит в состав тироксина – гормона щитовидной железы, являющегося жизненно необходимым в качестве регулятора роста организма и регулятора скорости процессов обмена веществ. Трудно даже себе представить, какую форму приняла бы жизнь позвоночного животного, если бы в природе отсутствовал этот элемент» .

Ещё одним важным элементов для жизнедеятельности живых организмов является крахмал (krochmal – пол., от немецкого Kraftmehl > krohi-mel – крохи мела (праслав.)). Крахмал основной резервный углевод растений, который образуется в клеточных органеллах (хлоропластах и амилопластах) и накапливается главным образом в семенах, луковицах и клубнях, а также в листьях и стеблях. Крахмал откладывается в клетках в виде зёрен (krohi), в состав которых входит небольшое количество белков и липидов. Крахмал представляет собой смесь двух полисахаридов: линейного амилозы и разветвлённого амило-пектина. Характерное синее окрашивание крахмала раствором йода используется для его обнаружения. В тоже время сочетание крахмала и йода даёт совершенно замечательный эффект для живого организма – это сочетание нетоксично!

Есть одна беда: йодистый крахмал в щелочной среде разлагается и теряет свои целебные свойства.

Здесь мы и возвращаемся к меловому периоду, когда происходило ощелачивание среды. Было нарушено содержание йода в растениях, а следовательно был нарушен баланс эндокринной системы животных, в том числе и динозавров.

Независимо от того, падал ли метеорит на Землю, поедались ли яйца у динозавров млекопитающими, благоухали ли цветы, из-за нарушения йодистого баланса в природе эволюция биологического вида динозавров резко пошла в сторону снижения роста и веса животных. В итоге мы получили среди потомков динозавров новый вид динозавров в виде обычной курицы. Летающие динозавры превратились в птиц, а морские ящеры в акул и дельфинов.

Учёный В. О. Мохнач практически предугадал эволюцию динозавров при снижение количества йода в природе Земли.

Таким образом, динозавры не исчезли с лица Земли, они видоизменились и стали птичьим отрядом в биологическом табеле о рангах.

Можно предположить, что и предшественники человека разумного возможно, проживающие в конце мезозоя и начале палеогена имели гигантский рост, который мог сохраниться вплоть до формирования человеческих цивилизаций, где сохранились сказания и мифы о великанах.

В славянской мифологии след куриных лап вблизи бани является признаком посещения души покойного (пращура, чура, упыря), где пращур- ящер - предок. Поэтому славяне ставили требы упырям в бане.

«Близ водоёмов, колодцев древние славяне приносили жертвы в виде кур. Кур топили в воде. Для кого предназначались куры? Конечно ящеру, который обитал в воде.

«О двух формах принесения жертв сообщает одно из основных поучений против язычества ("Слово Григория… како… кланялися идолом"), где говорится:

1. "И куры им (языческим богам) режуть и то блутивше тоже сами ядять…

2. О убогая курята, яже на жертву идолом режются, инии в водах потапляеми суть.

А инии к кладезем приносяще молятся и в воду мечють, Велеару жертву приносяще".(Гальковский Н. М. Борьба христианства…, т. II, с. 33-34.)

В этом, сравнительно позднем, поучении речь идет о принесении в жертву кур, в чем автор упрекает своих современников, "крестьяне ся нарицающе, а горши поганых суще дела творяще". А как обстояло дело у оборотней-невров, живших "звериньским образом" полторы - две тысячи лет до этого поучения? Кого тогда "в воду метали"? Некоторый намек на это мы видим в детской игре "Ящер": дети водят хоровод; в центре круга сидит мальчик, изображающий ящера (позднее переделали на Яшу), хор поет (белорусский вариант):

Сяде Ящер под пирялущем

На ореховом кусте,

Где ореховая лусна…

(Жанитися хочу)

- Возьми себе девку,

Котораю хочешь…» .

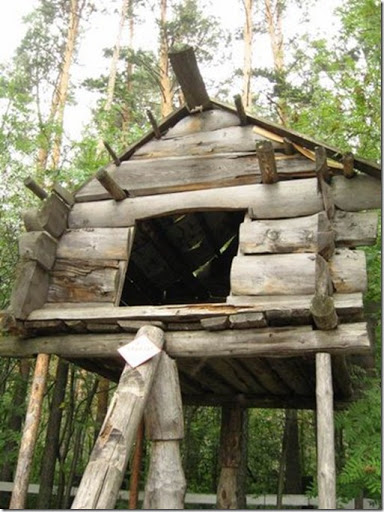

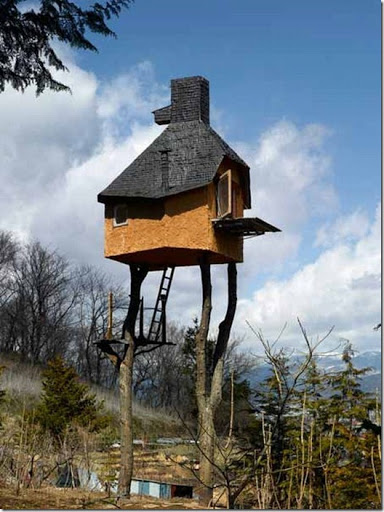

У известного исследователя русских сказок В. Я. Проппа обряд инициации связан с посещением избушки Бабы-яги. Избушка на курьих ножках одновременно является домом для умерших, домовиной и также воротами в иной мир, через которые Иван-царевич или иной персонаж общается с духами предков. Посещение избушки Бабы-яги – это и посещение могилы предков и обряд инициации одновременно. При этом при инициации посвящаемый как-бы должен пройти через чрево некоего животного, перевоплотиться (или умереть и снова воскреснуть в ином виде) как в сказке «Крошечка-Хаврошечка пролезает через коровье ушко или Иванушка-дурачок черех ухо коня в сказке «Сивка-Бурка». Этим сакральным животным, по-видимому, и является ящер- пращур с «куриными» лапами. А уж сколько этих лап у ящера-избушки не столь уж важно (на картине Рериха – 4, в других вариантах известны домовины на двух столбах и на одном, например, у карелов).

1. Избушка на курьих ножках, Википедия

2. Б.А. Рыбаков, «Язычество Древней Руси», Москва, 1987 г.

3. В. Я. Пропп «Исторические корни волшебная сказки»

4. «Мел-палеогеновое вымирание», Википедия

5. А. Семёнова «Целительные свойства синего йода», изд. «Невский проспект», С.П., 2003 г.

Собравший несколько интересных свидетельств (хотя и далеко не всех, что можно добыть из литературы). Он, в общем-то настроен связать Бабу-Ягу с восточной колонизацией, то есть с 15 или скорей уже с 16 веком:

"В предисловии к изданию 1915 года сборника "Великорусские сказки Вятской губернии" (А. Афанасьев) отмечается, что распространителями этих сказок чаще всего оказывались солдаты.

В записях Дж. Флетчера, который путешествовал в тех краях в конце XVI века, уже имеется упоминание о Яге: "Что касается до рассказа о Золотой Бабе или Яге-бабе, о которой случалось мне читать в некоторых описаниях этой страны, что она есть кумир в виде старухи, дающей на вопросы жреца прорицательные ответы об успехе предприятия или о будущем , то я убедился, что это простая басня" ("О государстве русском в главе о пермяках, самоедах и лопарях", 1588; Н. Веселовский. "Мнимые каменные бабы", Вестник АИ, Спб., вып. 195).

Рис. 1. Вогульская чамья. Чамья, чамя "небольшая кладовая на высоком настиле", перм. Из манси sume, sumija – то же; см. Кальман, Асtа Lingu. Hung. I, 265; Калима, RLS 132.

Кстати, почему Бабу зовут Ягой? В "Очерках Березового края" Н. Абрамова (СПб, 1857) есть подробное описание "яги", которая представляет собой одежду "наподобие халата с откладным, в четверть, воротником. Шьется из темных неплюев, шерстью наружу. … Такие же яги собираются из гагарьих шеек, перьями наружу… Ягушка ‑ такая же яга, но с узким воротником, надеваемая женщинами в дороге" (аналогичное толкование в тобольском происхождении дает и словарь В.И. Даля).

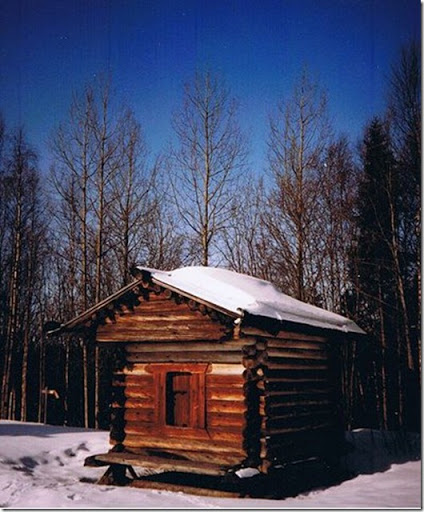

Кроме того, образ Бабы-Яги со всем антуражем присутствует в северном быте. Избушка на курьих ножках – не что иное, как широко распространенный до сих пор лесной лабаз (чамья ), который устраивается на двух-трех опорах. Лабаз такой всегда устанавливается входом к тропе, а "к лесу задом".

Кроме того, в нем всегда оставляется припас для случайного путника ("сначала накорми, а потом расспрашивай"). Лишним вариантом прототипа сказочной старухи можно считать и одетые в меховые одежды куклы-иттармы, которые устанавливаются еще и в наши дни в культовых избушках на опорах".

Примерно о том же пишет Алексей Иванов в очерке об истории Урала, правда, Иванов уже различает охотничьи и специальные обрядовые избы — чамья-сомьях: "...на Урале русские столкнулись с местной обрядовой практикой. Уральцы устраивали свои святилища на тайных полянах в глухом лесу.

Поляну огораживал частокол, на котором вывешивали черепа животных, принесённых в жертву. Посреди поляны стоял священный амбарчик — маленькая избушка. Он назывался «сомъях», а по-русски — чамья. Его водружали на стволы подрубленных деревьев, чтобы не забрались дикие звери. В амбарчике не было ни окон, ни дверей — зачем они нужны? Внутри лежала резная деревянная кукла — «иттарма». В неё вселялся дух умершего. Кукла была одета в национальную одежду — в ягу, например".

И в самом деле, обычай был распространен у северных угро-финнов далеко за пределами Урала (рис 2-5):

Рис. 2. Такого типа строения, как сомах, чамья, были распространены у угро-финнов по всему Северу и Азии, и Европы — вот саамская чамья для хранения припасов, Стокгольм — Sami Storehouse on stilts, displayed at Skansen in Stockholm.

Рис. 3. Одно из ранних изображений самоедского стаббура — так у саами назывался лабаз., сделанное священником Кнудом Леемом в Норвегии — 1767 год.

Рис. 4 Историческая фотография — саами и его стаббур — Västerbotten, Sweden

Рис. 5. Реконструкция ритуального самьяха-чамьи приобских угров, Томская область.

http://www.diary.ru/~663086/p76348951.htm

Рис. 5. Лабаз у северных хантов, экспед. 2007, фото Богордаевой А.А.

Русские во время восточной колонизации с охотой и пониманием восприняли лабазы, как амбары для охотников. Они хорошо защищают добычу (мех) и запасы (скажем, зерно) от разных животных, из которых мыши и прочие грызуны оказываются самими опасными. Так сибирский лабаз стал понятием и распространился очень широко (рис. 6).

Рис. 6. Охотничий лабаз на Чаре, Алтай.

Баба-Яга, как феномен русской восточной колонизации.

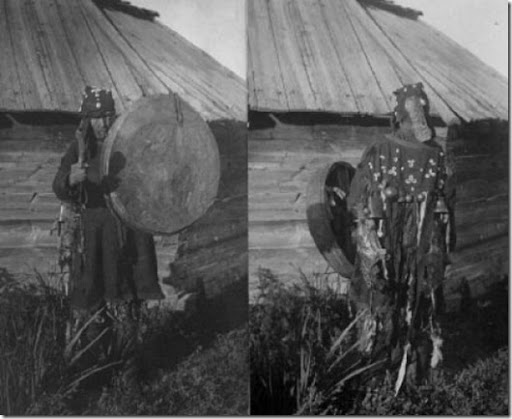

Перейдем к прообразу Бабы-Яги. Не обязательно ее навевала лишь кукла иттарма. В самом деле, ее делали как копию умершего (рис 7-8):

Рис. 7. Мансийско-хантыйские обрядовые куклы иттарма. "Ещё сравнительно недавно, лет 50 назад, после смерти каждого человека и манси, и ханты изготавливали специальное изображение этого человека, которое считалось вместилищем одной из душ умершего.

Эта кукла — иттарма (сынские, куноватские ханты), итэрма (сосьвинские манси), сонгэт (нижиеобские ханты), мохар (сосьвинские манси), окинь (среднеобские ханты) — определенное время хранилась в доме умершего. В течение этого времени в ней жила одна из душ покойного, поэтому куклу кормили, клали спать, сажали на любимое место умершего и т.п., то есть обращались с ней, как с живым человеком.

После смерти женщины, как утверждают ханты и манси, ее хранят 4 года, после смерти мужчины — 5 лет". У сынских хантов эта кукла иттарма имела небольшие размеры — 20—22см. Но еще в недавнем прошлом, лет 20-30 назад куклы иттарма делались из дерева и имели туловище, голову и лицо". Куклу могли "похоронить" в маленькой копии чамьи — то есть ритуальное значение ее использовалось неоднократно.

Рис. 8. Иттарма обских хантов

Так куда девалась иттарма после определенного обычаем 4 или 5 лет житья с семьей? Переселялась в своего домик, такого же типа, как чамах, но маленький:

Рис. 9. Ура, северные ханты, экспед. 2007, фото Богордаевой А.А.

Но Яга — некое таинственное существо в халате, (который, заметим, угро-финны восприняли чуть не в Китае) — не обязательно только куколка, изображение мертвого, а, может, и вполне живое существо.

Ведь существовали еще и шаманы угро-финнов.

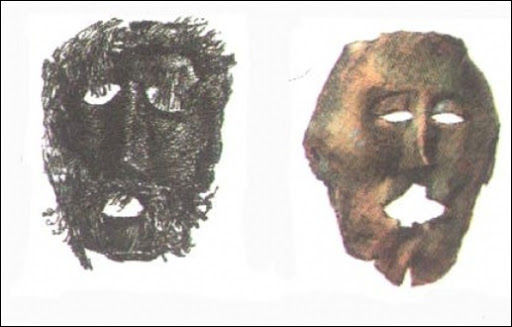

Рис. 10. Так выглядел хант-шаман Егор Кызласов в полном облачении (1930 год). Интересно смотрится: халат, бубен и деревянная маска.

Аналогичную маску можно посмотреть и поближе:

Рис. 11 Маска хантского шамана

В роли шамана могла выступать и женщина, тем более, что у угро-финнов сильнейшее божество — женское.

Итак, что же, вопрос решен, и Баба Яга появилась на Урале или в его окрестностях? Куда нас ориентируют эти сведения, и в какое время? Самое дальнее — в 15 век, на Урал и и ханты-манси. Между тем, русские стали общаться с угро-финнами заметно раньше, а на севере столкнулись с таким интересным феноменом, как чудь. И тут мы переносимся во времена более ранние, и феномен общения затронет не одну Бабу-Ягу, но и более широкий круг явлений.

Летучая Яга на рисунке Билибина (часть рисунка с обложки " Василисы Прекрасной), 1900 г.

Баба Яга и русская северная колонизация (9-14 вв).

В те времена, когда христианство только делало свои первые шаги по Руси, волхвы, в том числе волхвы чуди (среди самих угро-финнов славившиеся, как особенно сильные) имели огромный авторитет среди русского населения Севера.

Об этом свидетельствуют несколько эпизодов из "Повести временых лет" ("Ипатьевская летопись"), помещенных под 1071 году. Они, конечно, призваны утвердить силу христианства, но свидетельства о чудских волхвах (шаманах) сообщаются очень любопытные:

"Вот и еще расскажем о виде их и о наваждениях их. В то же время, в те же годы, случилось некоему новгородцу прийти в землю Чудскую, и пришел к кудеснику, прося волхвования его . Тот же по обычаю своему начал призывать бесов в дом свой . Новгородец же сидел на пороге того дома, а кудесник лежал в оцепенении , и вдруг ударил им бес.

И, встав, сказал кудесник новгородцу: "Боги не смеют прийти, — имеешь на себе нечто, чего они боятся". Он же вспомнил, что на нем крест, и, отойдя, положил его вне дома того. Кудесник же начал вновь призывать бесов. Бесы же, тряся его, поведали то, ради чего пришел новгородец.

Затем новгородец стал спрашивать кудесника: "Чего ради бесы боятся того, чей крест на себе мы носим?". Он же сказал: "Это знамение небесного Бога, которого наши боги боятся". Новгородец же сказал: "А каковы боги ваши, где живут?" . Кудесник же сказал: "В безднах. Обличьем они черны, крылаты, имеют хвосты; взбираются же и под небо послушать ваших богов.

Ваши ведь боги на небесах. Если кто умрет из ваших людей, то его возносят на небо, если же кто из наших умирает, его несут к нашим богам в бездну". Так ведь и есть: грешники в аду пребывают, ожидая муки вечной, а праведники в небесном жилище водворяются с ангелами".

Это очень любопытное сообщение — как первое описание шаманского экстатического транса, так и свидетельство об угро-финском делении Мира на нижний, средний и верхний миры.

Рис. 12. Саамский шаман с бубном и в состоянии транса, когда им овладевают бесы. Хорош рисунок, хоть иллюстрируй им ПВЛ.

(Кстати, в арктической Норвегии от 1593 до 1695 года более 175 саами подверглось судебному преследованию за преступления в колдовстве ". (Hagen, Runes. “The Shaman of ALTA.” The University of Tromsø. 2 May 2004 http://www.ub.uit.no/fag/historie/shaman.html) Бубны и, вероятно, маски саами безжалостно жгли в кострах. Несколько бубнов чудом сохранилось, а маски не выжили.)

"Такова-то бесовская сила, и обличие их, и слабость. Тем-то они и прельщают людей, что велят им рассказывать видения, являющиеся им, нетвердым в вере, одним во сне, а другим в наваждении, и так волхвуют научением бесовским. Больше же всего через жен бесовские волхвования бывают , ибо искони бес женщину прельстил, она же мужчину, потому и в наши дни много волхвуют женщины чародейством, и отравою, и иными бесовскими кознями.

Но и мужчины неверные бывают прельщаемы бесами, как это было в прежние времена. При апостолах ведь был Симон Волхв, который заставлял волшебством собак говорить по-человечески и сам оборачивался то старым, то молодым или кого-нибудь оборачивал в иной образ, в мечтании .

Так творили Анний и Мамврий: они волхвованием чудеса творили, противоборствуя Моисею, но вскоре уже ничего не мог; и сделать равное ему; так и Куноп напускал наваждение бесовское, будто по водам ходит, и иные наваждения делал , бесом прельщаем, на погибель себе и другим".

Интересно: автор признает силу шаманов, но только с оговорками, что это бесовщина. Он говорит, что волшбой много занимаются женщины. По нескольким другим эпизодам очевидно, что шаманство находит приверженцев и в Ростове, и в Ярославле, и в устье Шексны (Рыбинск) и в Новгороде, и в Белозере. Но чему удивляться, все это угро-финские земли, и если и там аборигены принимают русский язык и христианство, то не так просто отказываются от веры предков и русские тоже воспринимают ее, вероятно.

Самое время спросить, а не была ли Баба-Яга чудская шаманка? Ее особенный умения — летать в ступе, следить за героями, предсказывать будущее, оборачиваться (в змею), оборачивать (превращает в камень охотника), повелевать животными, которые ей служат, ее парная баня (вероятно, угро-финское изобретение) , частокол с черепами вокруг домика (такие встречались у обских хантов) — тут много всего пор антуражу вполне угро-финского.

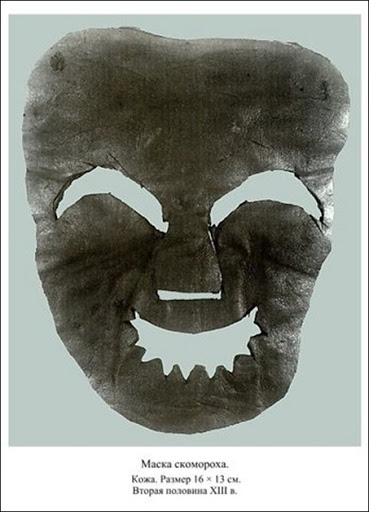

И даже особое уродство Яги — не говорит ли о шаманской маске, которую она надевает на себя (рис. 13)? И не шаманские ли те "маски скоморохов", которые находят археологи в Новгороде (рис. 14)?

Рис. 13. Сибирские шаманские маски.

Рис. 14. Маски скоморохов как-то очень мало отличаются от шаманских масок. Может ли быть так, что рядом (по времени и месту) существуют два независимых явления — тут шаманы надевают маски для колдовства, а тут — скоморохи для представлений, и одно с другим никак не связано? Связано, нет сомнений, то и другое идет от язычества, и может, это очень близкие явления. Как, к примеру, личины колядующих тоже изображают, играют на некие языческие еще обряды, хотя для участников коляд смысл уже забыт.

Короче, Баба-Яга кажется существом вполне северным. Но хорошо бы показать, что ее образ на русском Севере сцеплен, как на Урале и в Сибири, с некоторыми местными вариантами тех же обычаев, что у ханты и манси, со специфическими избушками и пр.

Такие связи находятся без особого труда. К примеру, вот что пишет А. Захаров: "В русской сказке кукла, вместилище души матери, помогает Василисе победить Ягу. Что это — заимствование или отголосок древнего обычая? "Василиса пошла в свой чулачник, поставила перед куклою ужин и сказала: "На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к бабе-яге; баба-яга съест меня!".

Куколка поела и глаза ее заблестели, как две свечки. "Не бойся Василисушка. — сказала она. — Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе..." Возможно, представление, что душа человека, заключенная в деревянной кукле-иттарме, должна возродиться в новорожденном, проявилось в другой русской сказке о "Терешечке и ведьме"; "...Старик со старухой сделали колодочку, положили в люлечку, завернули в пеленочку и вместо колодочки стал расти сынок Терешечка...

Отец сделал ему челночок. Терешечка поехал рыбу ловить." Последняя деталь еще раз подтверждает северное происхождение сказки, где рыбная ловля с малолетства — главное занятие коренного населения". Утверждается, что "в северо-русской традиции в определенные календарные даты предки в виде ритуальных кукол-панков принимали символическое участие в общей семейной трапезе". Так это просто копия обычая, который находится у ханты и манси!

Ну и насчет "избушек на курьих ножках" на Русском Севере. В словаре Даля — лабаз, лавас олон. сарай, навес, балаган, амбар; пелевня, половня, сарай для мелкого корма; навес в лесу, для складки запасов, при лесованьи; такой же амбаришка на сваях или ко́злах перм. камч. для убереженья припасов от зверей; в сиб. произносится ла́баз; || полати в лесу, кровать, полок или помост на деревьях, откуда бьют медведей.

На Русском Севере найдутся всякие и более того (рис 15, 16.)

Рис. 15. Охотничий лабаз в Кондопожском районе. Это просто площадка, не амбарчик.

Рис. 16 Амбары — русский в Архангельской области, Этнографический музей, потому еще два саамских амбара-стаббура в Норвегии, первый еще рабочий, хотя его возраст якобы 300 лет, а второй, того же примерно возраста, побольше и уже музейный экспонат. Как можно видеть, все три — это братья.

Вообще в Норвегии принцип здания на небольших сваях развился до больших домов двухэтажных изб и даже церквей. На русском севере для таких больших домов я свай не нашел, но и тут появились огромные избы, с двумя этажами, жилым пространством и хозяйственными пристройками. Но об этом как-нибудь потом.

Суммируем — по сумме признаков очень многое совпадает у угро-финнов и русских на севере. Налицо — учеба, перенимание.

Что касается Бабы-Яги, конечно, не обязана быть целиком угро-финским образом: женщина-колдунья- часть многих мифологий, в том числе и славянской. Но, возможно, Север и общение с чудью, а потом с ханты и манси и другими угро-финнами придало этому образу свои черты и краски.

В образе Бабы-Яги есть черты существа потустороннего, по сути мертвого, духа и это, как будто, исходит из глубин славянской истории. Но, конечно, и тут есть связи с духами предков, которые почитали угро-финны. Так что, вероятно, тут все же было слияние и усиление образа на фоне учебы русских у аборигенов.